رئيس الدولة يستعرض مع كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر علاقات الصداقة بين البلدين

قصص تنبش في الأعمال اللاإنسانية والسياسات العنصرية

"لوبو" و"المخطوف".. عن مصادرة الأطفال وتبديل الهويات

بينما كانت أوروبا تُحارب النازية، وتقضي على الأفكار اللاإنسانية، كانت سويسرا، المُحايدة والديمقراطية والمُتقدّمة، تمضي على نهج مُغاير ومتطرّف للغاية، يرقى إلى مرتبة التطهير العرقي ـ العنصري، ضد أطفال أقلية الـ"يانيش" البدوية، المُنتشرة في أرضها.

الـ"يانيش" أقلية رئيسية، جرمانية الجذور، مكوّنة للنسيج الأوروبي العريض، ومنتشرة في ألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا أيضاً، ولها لغتها الخاصة، وعاداتها وتقاليدها وتراثها العريق.

في أوائل القرن الـ20، ذاعت نظريات لتحسين النسل، أطلقها باحثون، معظمهم إنكليز وفرنسيون، بهدف نقاء البشرية، عبر القضاء على أي شخص يُعتَبَر عبئاً، بسبب خصائصه الجسدية وأصله وأسلوب حياته. حينها، رأت السلطة السويسرية أنّ الـ"يانيش" خطرون على المجتمع، تماماً كالغجر، فلم تتردّد في اقتراف جريمة إنسانية كاملة، أخلاقية وقانونية ونفسية وعرقية، ضد جنس وتراث ولغة وثقافة وأفراد، بإطلاقها برنامج "أطفال الشوارع"، بدءاً باتّهام آباء هؤلاء الأطفال بـ"الجنون" أو "الاختلال العقلي"، ثم مصادرة الأطفال وتجريدهم من أسمائهم الحقيقية، بعد إيداعهم في دور حضانة وملاجئ ورعاية نفسية، وفي السجون أحياناً. كما منحتهم ألقاباً مُغايرة، تُناسب حياتهم الجديدة. وجرى تعليم بعضهم وتأهيلهم، وطرحهم للتبنّي لمن يرغب من الأسر الثرية. أمّا الغالبية، فوُزّعت على مزارعين، استُغلّوا في حقولهم، كعمالة رخيصة.

الهدف الرئيسي لبرنامج "أطفال الشوارع"، والمؤسّسات القانونية الداعمة له، كامنٌ في استئصال شعب الـ"يانيش"، أو الغجر البيض، واجتثاث جذورهم، كي لا يُفسدوا الطبيعة المنظّمة والمتحضّرة للمجتمع السويسري. الطريقة المُثلى للتخلّص منهم تقضي بتفكيك بنيتهم العائلية والاجتماعية والثقافية، ومُصادرة أطفالهم، بحجّة الخوف على السلامة الأخلاقية للأطفال، بإلغاء قاسٍ ومُتطرّف لأبسط حقوقهم. ورغم إيقاف الحكومة السويسرية هذه الممارسات، الممتدّة نحو نصف قرن، واعتذارها عنها، وتقديم تعويضات بدءاً من أواخر القرن الماضي، ظلّ مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً. كما لا يُعرف، تحديداً، عدد أطفال الـ"يانيش"، الذين "صادرتهم" السلطة السويسرية من عائلاتهم. التقدير الحالي يُشير إلى أكثر من ألفي شخص، بينما يبلغ عدد أفراد الـ"يانيش" الآن، في سويسرا، نحو 30 ألفاً، فقط.

فيلم "لوبو"

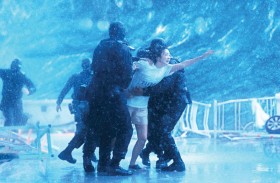

عن هذا الظلم التاريخي، والممارسات المستوجِبَة صنع أكثر من فيلم، تدور حبكة "لوبو"، للإيطالي جورجيو ديريتي، الذي تبدأ أحداثه التمهيدية في بداية الحرب العالمية الثانية. يتمّ التعرّف إلى فنان الشوارع الـ"يانيشي"، لوبو ميسر (فرانز روغوفسكي)، البدائي المتنقل من مدينة إلى أخرى، مع زوجته وأطفاله الـ3، في عربات تجرّها الخيول، لتقديم عروض فولكلورية في الشوارع، وكسب بعض الرزق، إلى أنْ يتمّ إيقافه بغرض التجنيد الإجباري. بعد اعتراضٍ، ينصاع لوبو ميسر، بالقوة، لأداء الخدمة، جندياً يحمي الحدود من الغزو النازي المحتمل. بعد فترة، يتلقّى أخباراً مُرّة، إذْ "صادرت" الشرطةُ أطفالَه الـ3، وتوفّيت زوجته في محاولتها منعهم. يحثّه ابن شقيقه على ترك الجيش، والفرار معه إلى فرنسا، لكنّه يرفض مغادرة سويسرا، حتّى يعثر على أطفاله، ويستعيدهم. أثناء ذلك، يودع أولاده، المُصنّفين "أطفال شوارع"، في مؤسّسات خاصة، تفصل بينهم، بعد منحها إياهم هويات وأسماء جديدة. كما علّمتهم وجرّدتهم، حرفياً، من هويتهم الثقافية ولغتهم، قبل طرحهم للتبنّي.

في حراسته الجبال، تَعرَّفَ لوبو إلى مُهرّب نمساوي، يُدعى برونو رايتر (جويل بسمان)، يريد تهريب أموال أثرياء يهود ومجوهراتهم إلى سويسرا، عبر الممرات الجبلية، ويحتاج إلى مساعدته. ذات ليلة، يقتله لوبو بوحشية، ويسرق سيارته وغنائمه وهويته. ثم يُعيد اختراع نفسه كصائغ وتاجر نمساوي ثري. في زيوريخ، تتوسّع علاقاته، ويبدأ اختراق المجتمع الراقي محاولاً اكتشاف السجلات الخفية المتعلّقة بأماكن أطفاله، بغطاء التظاهر بالتبرّع السخي لجمعيات خيرية ومؤسّسات مسؤولة عن "أطفال الشوارع".

بعد تفتيش المدارس ودور الأيتام، وعناء البحث، يفشل في تحقيق هدفه، لكنّه ينجح أكثر في النيل من أكبر عدد من نساء الطبقة الراقية، بعد أنْ أصبح مُغوياً متسلسلاً، إنْ جاز التعبير، مُستخدماً ثروته وسحره وملابسه الأنيقة، ومهاراته، وإجادته أكثر من لغة، للتقرّب من زوجات عُلّية القوم. بعد أنْ أصبح، من دون قصد، مُغوّياً لا يُقاوَم، يُطوّر خطّةً لتلقيح أكبر عدد من النساء، كإجراء انتقامي مُضاد للسياسة العنصرية للحكومة، وللطبقة ذات الآراء المُتطرّفة الأنانية.

مسلسل الخداع الطويل هذا ـ غير الواضح وغير المفسَّر جيداً في الفيلم، الذي ربما يجده البعض غير مُؤثّر، ويُضعِفُ الإيقاع وقصّة أطفاله المفقودين ـ مهمٌّ، بحسب عنوان الرواية الأصلية وصميمها، المُقتَبس عنها الفيلم: "المُلقِّحُ" (2004)، للأديب ماريو كافاتوري، ومقولة أحد كبار حكماء الـ"يانيش"، الذي حذّر من انقراض مجتمعاتهم، وضرورة مواجهة الأمر. بسبب يأسه من تحقيقها، يتولّى لوبو تحقيق العدالة بطريقته الخاصة.

تمرّ السنون، ويكبر أولاده في مكان آخر، بأسماء وهويات مغايرة، فيستحيل التعرّف إليهم وتعقّبهم. حينها، يتبدّى له احتمال تكوين عائلة جديدة، عند لقائه في فندق، يتردّد عليه، مارغريتا (فالنتينا بِلْ)، الخادمة الإيطالية التي فَقَدت زوجها في الحرب، وتربّي طفلها. يُعجب بابنها، ويغدق عليهما مالاً وتعاطفاً. يبدو أنّ القدر يبتسم له، فيتحضّر لحياته الجديدة، خاصة بعد حَمْل مارغريتا بطفله، وبعد شراء منزل جديد للانتقال إليه معاً. لكنْ، كلّ شيء ينقلب ضده، ويطارده ماضيه القديم. بعد مُلاحقةٍ واعتقال، ينجو من تهمة القتل لنقص الأدلة، ويحكم عليه بالسجن 12 عاماً. بعد خروجه، يكتشف وفاة مارغريتا، ويصعب عليه التواصل مع ابنه هوغو، فتتجدّد مأساته.

يُمكن تقسيم قصة "لوبو" الملحمية (3 ساعات) إلى 3 أجزاء: الأول مُوجز ومُكثّف وصادم؛ والثاني يتّسم بإطالة وكثرة خيوط فرعية، وتبرز عيوب بناء الشخصية الرئيسية. في الثالث، يفقد الفيلم زخمه كثيراً، ويتفرّع ويضيع في ميلودراما تُفسد كلّ شيء. إجمالاً، يُضفي الأداء البارع للألماني، القادم بقوّة موهبته، فرانز روغوفسكي، جاذبية شديدة على شخصية لوبو. إذْ تجلّت مهاراته في تجسيد تقلّبات الشخصية وتناقضاتها وتنوّعها الدرامي، خاصة بعد ثرائها. أداؤه الصامت وتعبيرات عينيه، في أكثر من مشهد، رائعة، رغم انفلات الأمور عن سيطرة المُخرج جورجيو ديريتي في لحظات كثيرة، وترهّل سيناريو يحتاج إلى اختزال وتركيز لتعميق المأساة، وتقديمها في أجلى صورة.

فيلم "المخطوف"

في السياق نفسه، أي مصادرة الأطفال أو خطفهم، وتبديل الهويات، واستحالة تحقيق العدالة؛ واستناداً إلى قصة حقيقية، تدور أحداث "المخطوف"، للإيطالي ماركو بيلّوكيو: غُلام يهودي تختطفه السلطات البابوية في القرن الـ19. فيلمٌ يكشف بعض الجوانب القبيحة للطغيان والتعصّب، ولإساءة استخدام السلطة في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، مع مُعاداة السامية، وإساءة معاملة الأطفال، وهذا يُعتَبر بمقاييس "عصرنا" جرائم مُفجعة تتطلّب محاكمات عاجلة.الغلام البولوني يُدعى إدغاردو مورتارا، "تُصادره" السلطات البابوية أواخر خمسينيات القرن الـ19، وكان يبلغ 6 أعوام. تُعمّده الخادمة آنا موريسي (أورورا كاماتي)، العاملة لدى عائلة مورتارا اليهودية، سرّاً، بعد اعتقادها أنّ الرضيع سيموت بسبب مرضٍ، فخشيت موته يهودياً. لاحقاً، تعلم الكنيسة بالمسألة، فـ"يُعتقل" إدغاردو (إنيا سالا صبياً، وليوناردو مالتيز بالغاً)، بأمر من البابا، وينشأ في روما، إلى جوار البابا نفسه، باعتباره كاثوليكياً. لم يكن ممكناً للكاثوليك، آنذاك، أنْ يتربّوا مع منتمين إلى ديانة مختلفة.

جلبت الفضيحة، التالية للواقعة، إدانة عالمية للفاتيكان، وللبابا بيوس التاسع، الذي رفض، بعناد بالغ، التراجع وإعادة الطفل. البابا (باولو بيروبون) يجعل إدغاردو، المُعتَقل الصغير، حيوانه الأليف، والمُقرّب منه، مُحوّلاً القضية إلى صراع قوّة بين الكنيسة والقوميين المناهضين للبابوية، وضد الصحافيين الأجانب، وطبعاً اليهود وجاليتهم. تشنّج وتعصّب واستبداد وتمسّك بالسلطة، تُنذر كلّها، حينها، بتمرّد الولايات الإيطالية، الخاضعة، في قرون عدّة، لحُكم الباباوات المتعاقبين، والتعجيل باستقلالها. كما ساهمت، قليلاً، في تسريع توحيد إيطاليا، والدعوة إلى جعل روما عاصمة لدولة علمانية، وتقليص دور الفاتيكان وصلاحياته.يحاول الأبوان استعادة ابنهما بكل الوسائل، لكنّهما يفشلان في تحقيق العدالة ضد سلطة الدين. تتدخّل الكنيسة الكاثوليكية، والبابا بيوس التاسع شخصياً، المتذمّر دائماً، لمُضاعفة جهود غسل دماغ إدغاردو 3 مرّات يومياً، وتقييد اتصاله بأسرته وماضيه. بعد أنْ كان اليهودي الصغير يتلو صلواته بالعبرية كلّ ليلة، صار مسيحياً، وبدأ مرحلة حياتية أخرى في ظلّ الفاتيكان، بعد تعميده رسمياً. لن يقتصر الأمر على تحويله من يهودي صعب المراس إلى كاثوليكي مُذعن، إذْ يُصبح كاهناً، ومُناصراً مُتحمّساً للكنيسة.يُعدّ "المخطوف" ملحمة كلاسيكية، ذات ثراء بصري مهيب، خاصة في تكوينات التصوير والإضاءة وزواياهما، وتوظيف الشموع، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، والبذخ الصاخب للأزياء وتصميم المناظر، وخلق أجواء بولونيا والفاتيكان في القرن الـ19. وبفضل الموسيقى التصويرية الأوركسترالية الرائعة والمُمتعة، والممثلين المتميّزين، تجلّى كعمل كلاسيكي مُشوّق ومثير، وإنْ لم يُشبِع جوانب كثيرة مهمّة، ككيفية التحوّل التدريجي للصبي إلى الكاثوليكية، ومشاعره وتناقضاته، وتحوّله الروحي، وإيمانه العميق بدينه الجديد، إلى درجة رغبته في تنصير والدته عند زيارته إياها بعد عقود، وهي على فراش الموت.